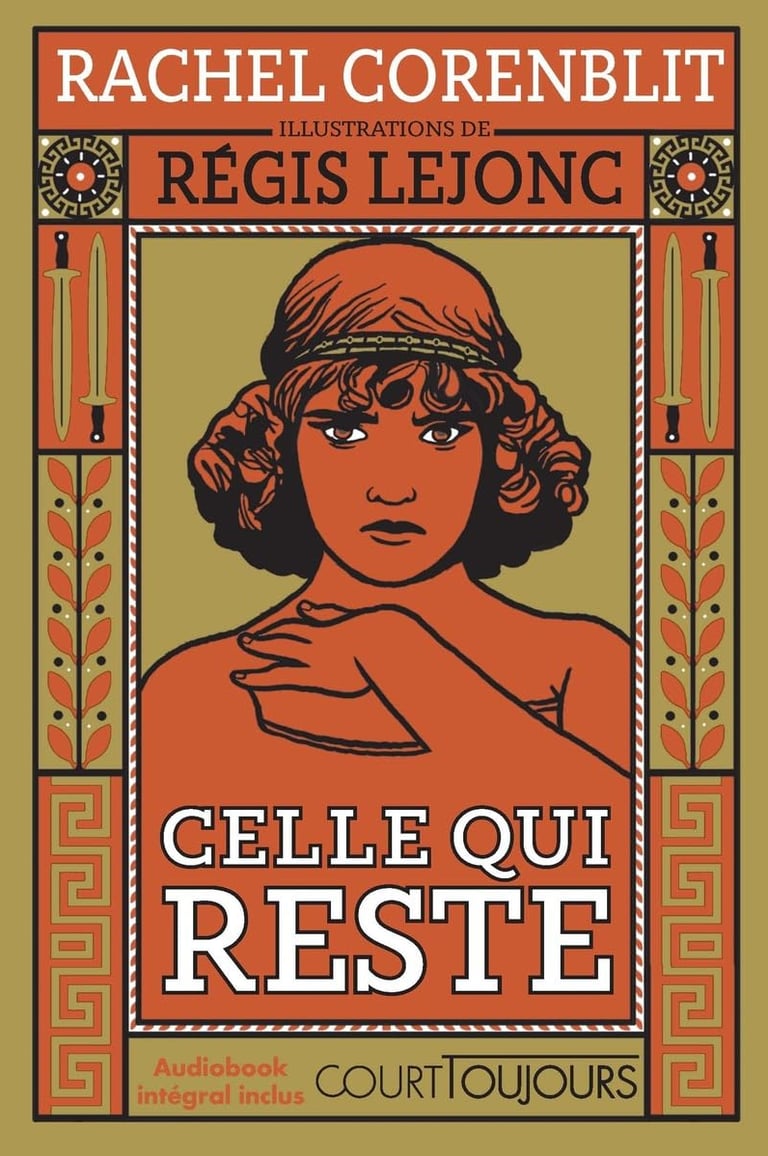

Celle qui reste - Rachel Corenblit/Régis Lejonc

ROMANÀ PARTIR DE 14 ANS/3ÈMEMYTHOLOGIE

L'avis d'Azalyaa

Résumé éditeur

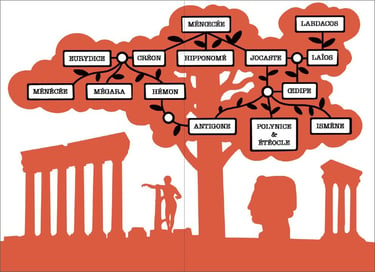

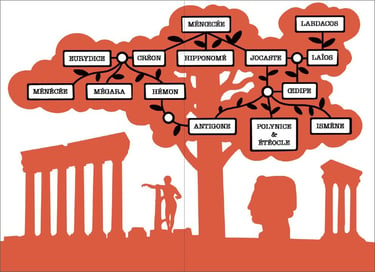

Le devin Tirésias a révélé à Œdipe qu'il avait tué son père et épousé sa mère. Fou de douleur, il se crève les yeux ; tandis que son épouse et mère, Jocaste, se tue. Leurs enfants, Polynice, Eteocle, Ismène et Antigone doivent désormais apprendre à vivre avec ce lourd héritage. Antigone, surtout, est déterminée à ne pas se laisser emporter dans leur chute.

Caractéristiques

Titre : Celle qui reste

Autrice : Rachel Corenblit

Illustrateur : Régis Lejonc

Éditeur : Nathan

Collection : Court toujours

La note d'Azalyaa

Date de parution : 03/10/2024

Nombre de pages : 64

Public visé : À partir de 14 ans/3ème

EAN : 9782095037451

L'intrigue

Le roman revisite le mythe d’Antigone, depuis la tragédie d’Œdipe jusqu’au destin de ses enfants. On y retrouve les grands repères : le dévoilement du secret familial, la malédiction, la révolte d’Antigone face à l’ordre établi. L’intention est claire : rendre ce récit mythologique accessible et fort, tout en conservant son intensité dramatique. Pourtant, l’ensemble manque parfois de souffle tragique. La tension et la profondeur morale qui font la force du mythe semblent atténuées par une narration plus lisse, presque pédagogique. L’émotion, bien que présente, ne prend pas toujours toute son ampleur.

Les personnages principaux

Antigone reste, comme toujours, la figure centrale, courageuse, entière, déterminée. Corenblit la présente comme une jeune fille consciente de son héritage, refusant de subir. Cependant, sa complexité semble un peu simplifiée : on perd la nuance et la profondeur psychologique qu’Anouilh lui avait données.

Œdipe et Jocaste apparaissent surtout comme des symboles du drame passé, tandis qu’Ismène, Étéocle et Polynice servent davantage de toile de fond. Leurs voix s’effacent rapidement, au profit du message moral et du ton narratif.

Entre les lignes

L’ouvrage cherche à interroger la transmission du poids familial, la fatalité et le libre arbitre. Derrière la relecture du mythe, on sent une volonté d’humaniser ces figures antiques, de les rapprocher du lecteur contemporain. Mais cette modernisation reste prudente, presque timide : le texte évite les aspérités, les zones d’ombre, au profit d’une approche plus accessible et didactique. Pour ceux qui connaissent la version d’Anouilh, plus tendue et philosophique, ce récit peut sembler manquer de relief.

Le style

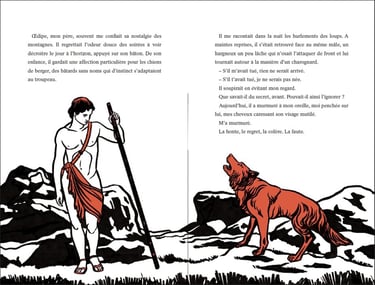

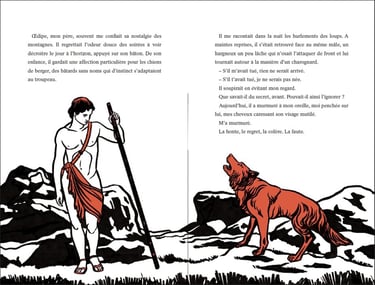

Le texte est fluide, clair, et les illustrations de Régis Lejonc apportent une vraie dimension visuelle : sombres, stylisées, elles traduisent bien le poids du destin. La plume de Rachel Corenblit, sobre et rythmée, rend la lecture agréable. Cependant, ce choix de simplicité réduit aussi la puissance tragique : on lit un beau conte, mais pas une tragédie bouleversante. Le ton, parfois trop retenu, empêche l’émotion d’exploser.

Conclusion

Cette réécriture du mythe d’Antigone a le mérite d’être belle, fluide et accessible, mais elle peine à rivaliser avec la puissance dramatique d’Anouilh ou de Sophocle. On y retrouve les grandes lignes de la tragédie, sans retrouver sa fièvre. Un ouvrage élégant et intéressant, mais un peu sage pour les passionnés du mythe.

Vous voulez découvrir le mythe d’Antigone sous une forme accessible et illustrée.

Vous vous intéressez à la mythologie grecque racontée aux adolescents ou aux jeunes lecteurs.

Vous appréciez les réécritures modernes qui privilégient la clarté et la narration à la complexité philosophique.

Vous êtes attaché à la dimension tragique et existentielle de la version d’Anouilh.

Vous recherchez une écriture plus dense, plus poétique ou plus dramatique.

La note de Musas